المعارضة التي خاصمت نفسها

في البحرين، كانت المعارضة يومًا ما فكرة نبيلة، حالة وعي مدني تسعى لأن تجعل البلد أكثر عدلًا وحكمة. لكنها سرعان ما تحولت إلى كيانٍ متعب، لا يعرف ماذا يريد بالضبط، ولا لمن يتحدث. بدأت بمطالب إصلاحية واضحة، ثم دخلت في نفقٍ من الشعارات، وخرجت منه وهي تحمل ذات اليافطات، لكن بلا جمهور.

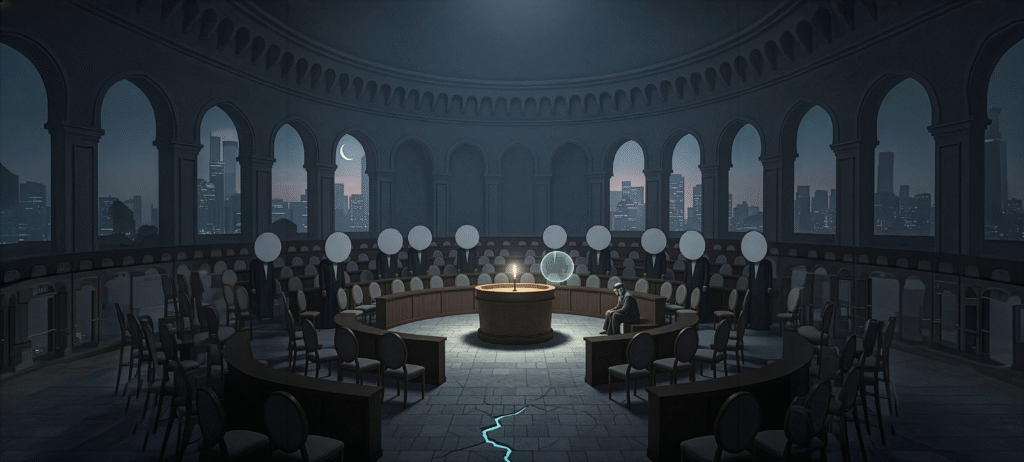

حين قررت المعارضة في 2011 أن تتوحد في قرار واحد، جمعت الإسلامي واليساري والعلماني على طاولة واحدة، وقالت إن المصلحة الوطنية تقتضي أن يتكلم الجميع بصوتٍ واحد. بدت الفكرة في ظاهرها ديمقراطية، لكنها في الواقع كانت الخطوة الأولى نحو خنق التنوع داخلها. فحين يلتزم الجميع برأي الأغلبية، يتحول العقل الجمعي إلى صدى لا فكر. وبدل أن تخرج المعارضة بخطابٍ وطني شامل، خرجت بخطابٍ عقائدي ينتظر تصفيق الخارج أكثر من إصغاء الداخل.

كثير من رموز المعارضة لم يستطيعوا التفرقة بين الولاء الروحي والولاء الوطني. كانوا يتحدثون بإخلاصٍ ديني لا يُشك فيه، لكنهم في المواقف السياسية يتصرفون وكأن الانتماء المذهبي يمكن أن يكون بوصلة سياسية. لا أحد يعترض على المعتقد، فالإيمان شأن القلب، لكن المشكلة تبدأ حين يتحول الشعور العقائدي إلى مبررٍ للموقف من الوطن. قد تكون النية صادقة، لكن لا يمكن لأي دولة أن تمنح ثقتها الكاملة لمن يضع ولاءه الرمزي فوق ولائه الواقعي، أو لمن يبرر مواقفه الداخلية بخطابٍ خارجي يصفق له الغرباء أكثر من المواطنين.

وزاد سوء الفهم أن بعضهم لم يدرك طبيعة الواقع الإقليمي الذي تعيشه البحرين. فهي جزء من منظومة خليجية مترابطة، تقوم على التوازن والمصالح المشتركة، ولا يمكن أن تقف سياسيًا في صفّ من يعادي هذه المنظومة ثم تتوقع أن تُعامل كحليف. السياسة لا تُدار بالعواطف ولا بالشعارات، بل بحسابات دقيقة؛ فالدول التي تختلف معها اليوم قد تضطر للتعاون معها غدًا من أجل أمن المنطقة أو استقرار الاقتصاد. هذه هي طبيعة العلاقات بين الدول: لا عداوات دائمة ولا صداقات أبدية، بل مصالح تتقاطع وتنفصل بحسب الحاجة.

لكن المعارضة كثيرًا ما قرأت السياسة كما تُقرأ كتب الوعظ، بمنطق الخير والشر، الولاء والخيانة، ونسيت أن السياسة مجال رمادي لا يعيش فيه الأبيض وحده. وربما أغرب ما في المشهد أن كثيرين يرددون بلسانهم “ولائي لبلدي”، بينما قلوبهم تميل إلى إيقاعٍ آخر. ومن أراد أن يعرف لمن ولاؤه حقًا، فليصغِ جيدًا إلى أي الإيقاعين يسرّع نبضه حين تتعارض المواقف.

ثم جاءت المعضلة الأعمق، حين اكتشفت المعارضة أنها لا تعرف ماذا تفعل بكل تلك الشعارات التي رفعتها. ظلت تدور حول فكرة المظلومية كأنها عملة رسمية، تعيش بها وتتعامل بها وتدّخرها للمواسم السياسية. كل مرة تدخل إلى الناس بنفس اليافطات ونفس النبرة ونفس الوعود التي لا تترجم إلى فعل.كانت تتحدث عن العدالة والمساواة والإصلاح، وهي كلمات جميلة تليق بخطاب الأمم المتحدة، لكنها في الميدان بلا خريطة، بلا آلية، بلا جدول زمني ولا خطة. كأنها شركة علاقات عامة تبيع أفكارًا لا مشاريع. ومع مرور الوقت، بدأ الناس يكتشفون أن المسافة بين ما يُقال وما يُفعل تتسع أكثر مما تُردم، حتى صار الخطاب السياسي كجسرٍ مكسور، يبدو متينًا من بعيد لكنه لا يصل إلى أي مكان.

كان أغرب مشهد أن معارضة تطالب بحكومةٍ منتخبة لم تضع في يومٍ من الأيام تصورًا واحدًا لما بعد الفوز. لم تسأل نفسها: كيف سيُدار البلد؟ كيف سيتعامل الوزراء المنتخبون مع ملفات الأمن أو الاقتصاد أو التعليم؟ ولا كيف ستتعامل مع السياسة الخارجية في منطقةٍ تقوم على التحالفات لا العواطف؟ فما قيمة حكومةٍ منتخبة تتبنى فكرًا يصطدم بالدول التي تشكل عمود الدعم الأمني والاقتصادي للبلد؟ السياسة ليست منبرًا للخطابة، بل شبكة مصالح متشابكة، ومن أراد أن يحكم عليه أن يفهمها لا أن يعاديها. كان يُفترض بالمعارضة أن تطرح مشروع دولة، لكنها اكتفت بخطابٍ أخلاقي مثالي، يتحدث عن العدالة والكرامة دون أن يشرح كيف ستتحققان في ظل واقعٍ اقتصادي معقد وتركيبةٍ إقليمية لا ترحم.

ثم جاء الامتحان الحقيقي عندما ارتفعت في الشارع صيحات “إسقاط النظام”. كان أغلب قادة المعارضة يدركون أن الشعار أكبر منهم، وأنه طريق بلا عودة، لكنهم ترددوا في قول “لا”. بدل أن يواجهوا الشارع، جلسوا يفسّرون الشعار ويبررونه ويعيدون تغليفه بعبارات مثل “الإسقاط المعنوي” أو “الإصلاح الجذري”، في محاولةٍ يائسة لتجميل الكلمة دون كسرها. كان يفترض أن تصوغ هي شعاراتها، لكنها سمحت للشارع أن يصوغها عنها. وحين تصبح القيادة تابعةً للضجيج، لا يعود أمامها سوى أن تصفق معه كي لا يبتلعها. ومن يومها، لم تعد المعارضة مشروعًا سياسيًا، بل صدىً مرتجفًا لما يقوله الشارع، ترفع صوتها حين يصرخ، وتسكت حين يتعب. وهكذا تحولت من فكرة وطنية إلى لحنٍ مكرر، تسمعه الأذن ولا تميّزه من الضجيج العام.

أما العلاقة مع الدولة، فكانت قائمة على مفارقةٍ مستمرة: المعارضة تطلب الثقة لكنها لا تمنحها، تتحدث عن الشراكة لكنها تشكك في شرعية نظامٍ حاكم تدّعي أنها تريد الإصلاح معه. تقول إنها تريد وطنًا للجميع، لكنها تتصرف كأن الوطن محجوز لطائفتها. والمفارقة أن الحكم في البحرين مستمر منذ أكثر من ثلاثمئة عام، بينما خطاب المعارضة لا يزال يتحدث عنه وكأنه طارئٌ على التاريخ.

الجيل الجديد من الشباب نظر إلى هذا المشهد وابتسم بمرارة. لم يرَ في المعارضة مشروعًا وطنيًا، بل صراعًا أيديولوجيًا لا يفهم لغته. فبينما العالم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، ما زال بعض قادة المعارضة يتحدثون عن “التمكين الطائفي” و”المرجعية الثابتة”. الجيل الجديد لا يريد أن يكون ابن مظلومية ولا ابن مرجعية، بل ابن بلدٍ واضح المعالم. لكنه حين حاول أن يعبّر عن نفسه، وجد الأبواب مغلقة من الطرفين: الدولة لا تثق، والمعارضة لا تتنازل.

وهكذا، مع مرور السنوات، لم تعد المعارضة تمثل خطرًا على النظام بقدر ما أصبحت خطرًا على نفسها. أكلها الزمن وهي ما زالت تردد أناشيده الأولى، تتحدث عن الإصلاح كأنها اكتشفته بالأمس، وتكتب بياناتها وكأنها رسائل حنين إلى زمنٍ لم يعد موجودًا. كانت تظن أن الخلل في الدولة فقط، بينما كان أيضًا يسكن في مرآتها. فكلما حاولت أن ترى عيبها، اتهمت الزجاج بأنه مشروخ.

وبعد نقاشٍ طويل انتهى كما بدأ، خرج بيانها الأخير بكل فخرٍ واطمئنان:

“قررنا بالإجماع أن نعارض أنفسنا… حتى يكتمل العدل”.

Responses